-

心筋梗塞と狭心症は、冠動脈の狭窄や閉塞によって引き起こされる虚血性心疾患です。狭心症は一時的な心筋への血流不足により胸痛が生じますが、心筋細胞の壊死には至りません。一方、心筋梗塞は冠動脈が完全に閉塞し、心筋細胞が壊死する重篤な状態です。

狭心症には、主に「労作性狭心症」と「冠攣縮性狭心症(異型狭心症)」の2種類があります。労作性狭心症は動脈硬化による冠動脈の狭窄が原因ですが、冠攣縮性狭心症は冠動脈の一時的な痙攣(攣縮)によって引き起こされます。冠攣縮性狭心症は特に安静時や夜間から早朝にかけて発作が起こりやすく、喫煙や飲酒、ストレスが誘因となることが多い特徴があります。

また近年注目されているのが「心筋微小循環不全(CMD: Coronary Microvascular Dysfunction)」です。これは冠動脈の太い血管ではなく、心筋内の微小血管(細動脈や毛細血管)の機能障害によって引き起こされる病態です。冠動脈造影では大血管に明らかな狭窄がないにもかかわらず、胸痛や息切れといった虚血症状を呈することが特徴です。特に女性や高齢者、糖尿病患者に多く見られ、従来の狭心症治療に抵抗性を示すことがあります。

主な症状は、胸部の圧迫感や痛み、息切れ、冷や汗、吐き気などが挙げられます。危険因子としては、高血圧、糖尿病、脂質異常症、喫煙、肥満、ストレス、家族歴などがあります。

当院では以下の検査を通じて、正確な診断と病状の把握を行います。

心電図検査

心臓の電気的活動を記録し、虚血や梗塞の有無を調べます。

血液検査

心筋逸脱酵素(トロポニンT、CK-MBなど)の測定により、心筋障害の程度を評価します。

心エコー検査

超音波を用いて心臓の動きや機能を評価し、壁運動異常を診断します。

冠動脈CT検査

冠動脈の狭窄や閉塞の位置、程度を非侵襲的に評価します。

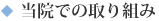

心臓カテーテル検査(冠動脈造影)

冠動脈内に造影剤を注入し、狭窄や閉塞の正確な位置と程度を評価する最も詳細な検査法です。

冠血流予備量比(FFR: Fractional Flow Reserve)

冠動脈狭窄の機能的重症度を評価する生理学的検査です。圧力センサー付きガイドワイヤーを用いて、狭窄の前後での圧力差を測定し、その比率から血流制限の程度を数値化します。FFR値が0.80以下の場合、虚血を引き起こす機能的に有意な狭窄と判断されます。

冠血流予備能(CFR: Coronary Flow Reserve)

安静時と最大充血時の冠血流速度の比率を測定し、微小循環も含めた冠動脈の血流予備能を評価します。

冠微小循環抵抗指数(IMR: Index of Microcirculatory Resistance)

微小循環の抵抗を数値化し、心筋微小循環不全の評価に有用です。

当院では特に心筋微小循環不全(CMD)の診断にも力を入れており、IMRやCFRといった微小循環評価のための生理学的検査を積極的に実施しています。通常の冠動脈造影では異常が見られないにもかかわらず胸痛や息切れが続く患者様に対し、これらの精密検査を行うことで、従来見逃されがちだったCMDの早期発見・早期治療を実現しています。特に女性の虚血性心疾患ではCMDの関与が大きいことが知られており、性差に配慮した診断アプローチを行っています。

運動負荷試験

トレッドミルや自転車エルゴメーターでの運動時の心電図変化を観察し、労作性狭心症の診断に有用です

アイソトープ検査(心筋血流シンチグラフィ)

放射性同位元素を体内に投与し、心筋の血流状態を可視化する検査です。運動負荷時と安静時の心筋血流の差異を評価することで、虚血領域の範囲や重症度を正確に把握できます。また冠攣縮性狭心症の診断や心筋バイアビリティ(心筋の生存能)の評価にも有用です。

D-SPECT

当院では最新の心臓専用半導体SPECT装置「D-SPECT」を導入しています。従来のSPECT装置と比較して、検査時間の大幅な短縮(約5分程度)、放射線被ばく量の低減(約1/2〜1/4)、高い空間分解能による詳細な画像情報の取得が可能です。また、患者様の体位も座位で行えるため、特に高齢者や呼吸困難のある方にも負担の少ない検査を提供しています。D-SPECTを用いることで、より正確な虚血性心疾患の診断と治療方針の決定が可能となっています。D-SPECTの高い感度と特異度はCMDの診断にも有用であり、微小循環障害による心筋血流異常の検出にも活用しています。

心筋梗塞・狭心症の治療は、病状の重症度や緊急性に応じて以下の方法を選択します。

薬物療法

抗血小板薬

アスピリン、クロピドグレルなどにより血栓形成を抑制します。

抗凝固薬

ヘパリン、ワーファリンなどにより血液凝固を防ぎます。

硝酸薬

ニトログリセリンなどにより冠動脈を拡張し、心筋への血流を改善します。

β遮断薬

心拍数と血圧を下げることで、心臓の負担を軽減します。

Ca拮抗薬

冠動脈を拡張し、心筋への酸素供給を増やします。

スタチン

コレステロール値を下げ、動脈硬化の進行を抑制します。

ACE阻害薬/ARB

血圧を下げ、心臓のリモデリングを抑制します。

カテーテル治療

経皮的冠動脈インターベンション(PCI)

カテーテルを用いて狭窄部位にバルーンで拡張する治療法です。

経皮的冠動脈形成術(PCI)

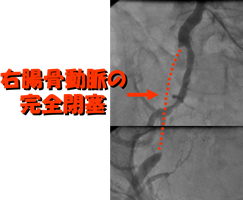

動脈硬化で狭窄あるいは閉塞している心臓の血管(冠状動脈)を、体外から挿入したカテーテルを使用して開大する治療法で、一般に「PCI(Percutaneous Coronary Intervention)もしくはPTCA(Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty)」と呼んでいます。

バルーン(風船)を用いて開大する方法、ステント(金属製のコイル)を血管内に植え込む方法、高速回転式のドリルを使って血管内を掃除したりする方法などがあります。

ステント留置術

狭窄部位に金属製の網状の筒(ステント)を留置し、血管を広げた状態に保ちます。

薬剤溶出性ステント(DES)

再狭窄を防ぐ薬剤がコーティングされたステントを用います。

外科的治療

冠動脈バイパス手術(CABG)

狭窄した冠動脈の先に、別の血管(主に内胸動脈や大伏在静脈)をつなぎ、血液の迂回路を作ります。

二次予防と生活習慣の改善

- 禁煙指導

- 適切な食事療法(低塩、低脂肪)

- 定期的な運動

- 体重管理

- ストレスマネジメント

- 定期的な検診と服薬遵守

当院では、患者様の状態に合わせた最適な治療方針を選択し、急性期の治療から慢性期の管理、再発予防まで一貫したケアを提供しています。

-

当院では2019年よりTAVI治療を導入しております。

TAVI(経カテーテル大動脈弁留置術)とは重度の大動脈弁狭窄症に対する治療法の一つです。

高齢者や外科的開胸手術が困難な患者さまが対象で、身体的負担が小さいのが特徴です。

「動悸」や「息切れ」あるいは「疲れやすい」といった症状が気になる方は、お気軽にご相談ください。

また、他院からの患者紹介にも積極的に対応しています。

上記の症状など気になる方はお気軽にご相談下さい

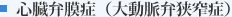

心臓は、全身に血液を送るポンプの役割を果たしていますが、内部は4つの部屋にわかれ、血液が逆流しないように、4つの弁(扉)があります。そのうち、左心房と左心室の間にあるのが僧房弁で、この弁がきちんと閉じなくなることで、心臓内で血液が逆流してしまう病気が「僧帽弁閉鎖不全症」です。

主な症状:- 息切れ

- 疲れやすさ

- むくみ

- 動悸 など

軽度であれば無症状ですが、進行すると上記のような症状を認め、心不全の原因となります。

一次性(器質性):弁を構成する組織に異常があり血液が逆流する

二次性(機能性):左心房や左心室の拡大により、僧帽弁の弁尖に接合不全が生じ、血液が左房に逆流する

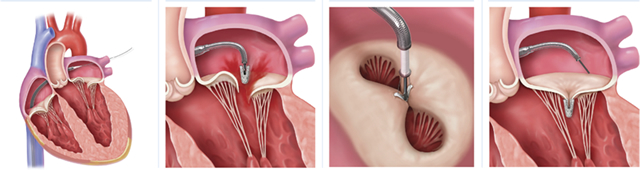

「マイトラクリップ(MitraClip)」は、カテーテルを用いて僧帽弁の逆流を防ぐ、身体への負担が少ない低侵襲治療です。

開胸手術を行わず、足の付け根(鼠径部)からカテーテルを挿入し、僧帽弁にクリップを留めることで逆流を軽減させます。

マイトラクリップ治療の特徴:

- 開胸手術が不要(心臓を止めません)

- 高齢の方や心臓の機能が低下している方など、開心術が困難な方に適応

- 治療後の回復が比較的早い

- 薬物治療で難渋している方に対して、症状の改善と生活の質(QOL)の向上が期待できます

以下のような方が、マイトラクリップの治療対象となる場合があります。

- 僧帽弁閉鎖不全症と診断されている方

- 開胸手術のリスクが高いと判断された方

- 症状(息切れ・倦怠感・むくみなど)で日常生活に支障をきたしている方

詳細な適応判断は、ハートチームによる評価(心エコー検査や心臓カテーテル検査など)をもとに行います。

当院はマイトラクリップ実施施設であり、内科医、外科医、麻酔科医含めたハートチームで十分検討を行い、マイトラクリップを含む治療選択肢の中から、患者さま一人ひとりに最適な治療法をご提案いたします。

マイトラクリップに関するご相談、検査・治療をご希望の方は、お気軽に当院外来までお問い合わせください。

-

腎動脈狭窄が生じても特徴的な自覚症状は出現しません。発見することが難しい病気です。

- 発症が 30才以前または 55才以降の高血圧症例

- 降圧剤を 3剤以上使用しても コントロール 不良の高血圧症例

- 突然 コントロール 不良となった高血圧症例

- 腹部聴診で血管雑音が聴取される

- ドック などの眼底検査で網膜の動脈硬化が強いと言われた

- 冠動脈・頚動脈・下肢動脈に狭窄が存在している

- 高血圧の薬を内服するようになったら腎臓が悪くなった

- 片方の腎臓が小さくなっている

- 原因不明の心不全を発症するまたは繰り返す

上記のような項目を呈する場合に本症が隠れている場合があります。血圧を下げる薬を3 種類以上内服していてもなかなか良好な数値にならない場合は一度当院で検査を受けられることをお勧めします。

- 腎動脈造影(カテーテル検査)

- 腎動脈エコー

- 大動脈CTアンギオグラフィ

- 腎動脈MRアンギオグラフィ

- 腎血流シンチグラフィ(アイソトープ検査)

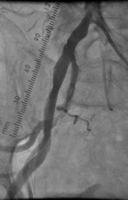

- 腎動脈をバルーンやステントで拡張するカテーテル治療を行います。足の付け根の大腿動脈から行う方法と手首の動脈(橈骨動脈)または肘の動脈(上腕動脈)から行う方法とがありますが、現在は殆どの症例で手首の動脈から治療が行われています。

治療前

ステント治療後

-

頚動脈狭窄症の症状は、突然生じた手足の麻痺や言語障害などの症状が数分から24 時間以内に回復する一過性脳虚血発作(TIA)の場合と、症状が継続してさまざまな後遺症を残してしまう脳梗塞を発症する場合があります。主な症状は、手足が動きにくくなる運動障害、感覚障害(しびれ)、言語障害(ろれつが回りにくくなる構音障害、あるいは失語症)、視機能障害、高次脳機能障害などです。また一過性に片方の目が黒いカーテンを引くように見えなくなる一過性黒内障という発作を生じることもあります。重症の場合には寝たきりや植物状態、さらには生命の危険を生じることもあります。これらの症状が全くなく偶然見つかった場合は無症候性頚動脈狭窄と言います。

- 頚動脈造影(カテーテル検査)

- 頚動脈エコー

- 頚部CTアンギオグラフィ

- 頚部MRI

局所麻酔下に足の付け根の血管( 大腿動脈)からカテーテルを通して、血管の中から狭窄部位を広げる治療です。頚動脈の狭窄部分にステントと呼ばれる金属性の網状の筒を留置して血管を拡張させます。この治療は内膜剥離術と比較して非侵襲的であり、高齢者やいろいろな併発症を持った方にも負担を少なく行うことができます。術後の安静期間や入院期間も短いのが特徴です。外科的治療(内膜剥離術CEA)の危険性が高い方に関して、この治療の有効性が証明されています。

日本ではこの頚動脈ステント留置術はこれまで主に脳外科医によって行われてきましたが、海外では現在この治療はカテーテル操作に熟練した循環器内科医が行うことが多く、今後日本でも循環器内科医によって行われることが多くなってくると思います。ちなみに当院では日本で頚動脈ステント留置術が認可された2008 年より北陸地区の循環器内科としては最初にこの治療を始め、現在までに100例以上の症例に対してこの治療が行われています。当院での成功率は95%以上と高く、後遺症として片麻痺が残った症例はわすかに1 例のみ(1%以下)です。

治療前

治療中

治療後

-

閉塞性の末梢動脈疾患とは、動脈硬化によって動脈内腔が狭くなったり、あるいは詰まったりして循環障害を起こす病気です。年齢と共に増えていき、70歳以上の人は15-20%がこの病気にかかっていると思われます。この病気は特に喫煙習慣のある人、糖尿病の患者に多くみられます。また、高血圧、高コレステロール血症、肥満、運動不足などもこの病気を悪化させる要因となります。

- 下肢動脈造影(カテーテル検査)

- 足関節上腕血圧比(ABI)

- 運動負荷ABI

- 皮膚組織還流圧検査(SSP)

- 血管エコー

- 下肢動脈CTアンギオグラフィ

- 下肢動脈MRアンギオグラフィ

- 治療方法は、重症度により、大きく3つに分かれます。保存療法(薬物療法、運動療法、食事療法)、血管内カテーテル療法(血管形成術)そして、全身麻酔にて行う手術療法(血栓除去術、バイパス術)です。血管内カテーテル療法(血管形成術)にて閉塞を認める血管にバルーンと呼ばれる風船と、ステント(金属)を留置することにより血管を拡張します。

- 治療方法を決めるには、まずはきちっと重症度を評価することが大切です。その上でQOL(生活の質)を考慮し、また個々人の生活状況をご相談頂いた上で治療方針を決めております。

-

カテーテルアブレーション(カテーテル心筋焼灼術)の始まりは1980年代で、最初は直流通電が用いられていましたが、より安全かつ効率的な高周波通電へと改良されました。さらに、3Dマッピングシステムの利用、心房細動への応用など、この15年ほどで大変大きな技術的進歩が見られています。現在の不整脈の治療は、薬物治療、ペースメーカーやICD/CRTなどのデバイス治療、そしてアブレーションの三本の柱で成り立っています。

カテーテルアブレーションの適応となる不整脈を以下に列挙します。

①発作性上室頻拍 (PSVT : Paroxysmal supraventricular tachycardia)

房室結節リエントリー性頻拍 (AVNRT : atrioventricular nodal reentrant tachycardia)、WPW症候群などが含まれます。房室結節リエントリー性頻拍は、房室結節二重伝導路を興奮が回旋する(リエントリー)ことで引き起こされると考えられており、その回路の一部である遅伝導路をアブレーションすることにより根治を得ます。WPW症候群には、心電図上δ波の認められる顕性WPW症候群と、δ波の認められない潜在性WPW症候群がありますが、いずれも心房と心室を連結する副伝導路があるために、心房、房室結節、心室、副伝導路を回路としてリエントリーが発生し頻拍となります。副伝導路をアブレーションすることにより頻拍の根治を得ます。いずれも成功率は95%を超え、症状があれば第一選択の治療になります。②通常型心房粗動

心電図上、II、III、aVF誘導で典型的な鋸歯状波を認めます。三尖弁輪を心尖部側から見て反時計方向に興奮が回旋することにより発生することが知られています。三尖弁輪心室側から下大静脈まで線状にアブレーションしリエントリー回路を離断することで根治を得ます。成功率は97%以上と大変良好です。③非通常型心房粗動、心房頻拍 (AT : atrial tachycardia)

非通常型心房粗動は、心電図上で非典型的な粗動波を示すものです。心房頻拍との定義上の違いとして、頻拍中の心電図の等電位線がなく、心房興奮レートが240-250bpmを上回るものが心房粗動であるとされます(文献1)。しかし、治療の上では、定義よりも頻拍のメカニズム、すなわちfocal activityであるか、リエントリーであるかという事が重要になります。focal activityの場合は、限局した部位から異常興奮が発生し頻拍となりますので、この部位をアブレーションすることが必要となります。リエントリーの場合は、心房内をどのように興奮が回旋しているかを明らかにし、その回路の一部を遮断するようにアブレーションすることが必要になりますので、多くの場合は線状アブレーションが必要です。アブレーションは少し難しい場合もあります。まず、頻拍が安定して誘発、維持されないと、異常興奮部位やリエントリー回路を探索することができません。また、心房内の複雑な解剖学的構造の把握が重要となるため、3DCT画像の利用や3Dマッピングシステムの利用が必要になります。線状アブレーションの施行にあたっては、焼灼の不十分な部位があると、遅延伝導の残存によりむしろリエントリーが発生しやすくなる場合があるので注意が必要です。この不整脈は心臓手術後や基礎心疾患に伴い発生することが多く、カテーテルアブレーションの有効性や再発率も症例により異なります。④心房細動

心房細動の発作が肺静脈起源の異所性興奮により引き起こされるということが1998年頃に明らかにされ(文献2)、肺静脈周囲をアブレーションすることが心房細動の治療に有効であることが示されてきました。これは肺静脈隔離術と呼ばれますが、左右肺静脈の左房への開口部を各々取り囲むように円周状にアブレーションすることにより、肺静脈と左心房を電気的に隔離するものです。また、肺静脈以外にも、上大静脈、冠静脈洞などの異所性興奮が心房細動を引き起こすことも知られておりますし、心房細動の持続期間が長くなるにつれ心房が拡大し心房筋が傷害され不整脈基質が形成されると考えられていることから、上大静脈隔離、傷害領域へのアブレーション、左房内線状アブレーションなどが行われることもあります。肺静脈入口部に自律神経節が存在し心房細動発生に関与していると考えられており、自律神経節をターゲットとしたアブレーションも行われています。アブレーションの成績に関しては、発作性心房細動(7日以内に自然停止するもの)と、持続性心房細動(7日以上持続する、あるいは48時間以上持続して薬理学的、電気的除細動を必要とするもの)、長期持続性心房細動(1年以上持続するもの)ではかなり異なりますし、フォローアップ期間、抗不整脈薬の使用の有無、アブレーション部位などについても各報告でばらつきが見られますが、アブレーションを複数回施行した場合の5年程度のフォローアップで、発作性心房細動では70-80%、持続性心房細動では50-70%程度の成功率をもたらすと報告されています(文献3-5)。心房細動の発生に肺静脈が深く関わっていることは現在広く認められるところとなりましたが、心房細動のメカニズムの全貌については未だ明らかでないというのが現状です。心房細動は加齢性、進行性の病態であり、カテーテルアブレーションの歴史もまだ10数年であることから、長期予後に関してはまだ不明な点が多いのが実情です。しかし、肺静脈隔離術の有効性は明らかですので、発作性心房細動はもとより、持続性心房細動であっても積極的に試みてよいと考えています。心房中隔穿刺を必要とするなど技術的ハードルはやや高く、併発症を避け有効率を上げるためには経験症例数の多い術者が施行することが重要です。⑤心室頻拍 (VT : ventricular tachycardia)

心室頻拍では心室のポンプ機能が失われ、失神、心停止を引き起こす可能性があります。一方で、心機能が良好な症例、頻拍レートが低い場合には意識が保たれる場合もあります。頻拍のメカニズムとしてfocal activityとリエントリーが考えられます。前者の典型例が右室流出路起源心室頻拍です。肺動脈弁下の右室流出路に頻拍起源があることが多く、アブレーションの成功率が高いものです。後者は陳旧性心筋梗塞例に典型的に見られますが、心筋壊死に陥った領域(scar)内にわずかに生き残った心筋がリエントリー回路を形成します。この場合、頻拍中にリエントリー回路を探索し、回路を遮断するようなアブレーションが必要となりますが、頻拍中に血圧が低下して血行動態を維持できない場合が多く、また、頻拍が誘発できない、あるいはすぐに停止、変化してしまうということもあります。従って、最近は、洞調律中にscarの部位を同定して、その領域にアブレーションを加える方法が多く考え出されています。アブレーションの難度は高く、3Dマッピングシステムの利用はほぼ必須です。心室筋は厚いため、心腔内のカテーテルでは十分焼灼できないことがあり、心外膜アプローチ、すなわち剣状突起下から心嚢穿刺を行い心嚢腔にアブレーションカテーテルを挿入して心外膜側からアブレーションを行う方法がとられることもあります。陳旧性心筋梗塞、拡張型心筋症などにより心室にscar領域が形成されている場合は、1種類の心室頻拍をアブレーションにより治療し得たとしても、他の回路を回旋する心室頻拍が出現することも多く、アブレーションに加えて植え込み型除細動器の植え込みも必要になります。不整脈は多彩かつ複雑ですが、基礎心疾患、原疾患を把握し病態を整理して、アブレーションのみならず、薬物治療、デバイス治療も考えあわせて、バランスのとれた治療方針を立てていくことが大切であると考えています。