心臓病の診断方法として欠かせないものが、この心臓カテーテル検査です。通常は、肘の血管(動脈)からカテーテルと呼ばれる1~1.3mm径の細いチューブを挿入し、心臓の動き、心臓の中の圧力、心臓を取り巻く冠動脈を評価する方法です。

血管の内側には痛みや場所を感じる神経がありませんので、患者さんにはカテーテルがどこまで進んでいるかは全く自覚できません。知らないうちに、心臓まで到達している状況です。また、画像モニターにカテーテルが映っていますので、自分で見ることも可能です。

当院では、年間2000件弱の心臓カテーテル検査を行っております。一般的には、1泊2日で心臓カテーテル検査を行いますが、場合によっては日帰りでのカテーテル検査も可能です。また心臓カテーテル検査以外に、心エコー、負荷心筋スキャン、頸動脈エコー、頭部MRIなどの評価が必要な方では、2泊3日となる場合もあります。

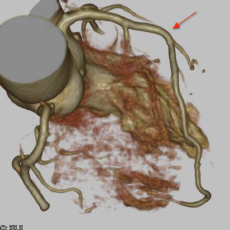

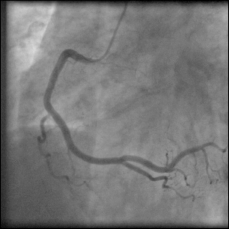

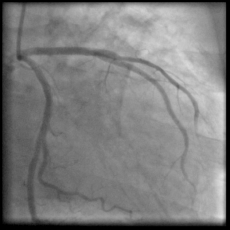

右冠動脈

左冠動脈

右冠動脈

左冠動脈

どんな検査にも併発症はあり得ます。造影剤アレルギー、低血圧、血栓症、動脈解離などが心臓カテーテル検査の際の併発症としてあげられますが、器材、技術の進歩に伴い非常にまれなものとなっています。

検査中および検査後は、心電図、血圧の監視等、万全を期しており速やかな対応がとれるようになっています。また、危険が予知された場合は、検査を中止する場合もあります。

併発症に対しあまり神経質になりすぎて、必要な検査を受けずにいるということは得策ではなく、むしろ診断があいまいとなり危険であるということを理解して下さい。

カテーテル検査により心臓のみでなく、肺の血管、頸動脈~頭部の血管、胸部および腹部大動脈、下肢の血管も必要に応じて撮影をおこなっています。たとえば、長距離歩くと足がだるくなる閉塞性動脈硬化症の方では、カテーテルによる両下肢の動脈造影が必須となります。

- 検査30分くらい前に病室にて、カテーテルを挿入する反対側の前腕に点滴を行います。

- 看護師と一緒に、車椅子でカテーテル検査室に移動します。

- カテーテル検査室に入室し、カテーテル検査台に仰臥位(あお向け)で横になります。

- 看護師または臨床工学技士が心電図を胸に貼付します。

- 肘の穿刺部位の消毒をおこないます。

- 体の上に、デッキとよばれる清潔な布を掛けます。

- 肘の穿刺部位に局所麻酔をした後に、血管にシースと呼ばれる鞘の様な短いチューブを挿入します。

- このシースの中を、ガイドワイヤーと呼ばれる柔らかいワイヤー血管に沿って進行し、心臓まで到達します。

- このガイドワイヤーに沿って、カテーテルと呼ばれるチューブが心臓まで進行します。

- このカテーテルを左心室に挿入した状態で、造影剤を注入(25cc程度)すれば左心室の動きが評価できます。

- カテーテルを冠動脈に挿入した状態で、造影剤を5cc程度注入すれば冠動脈を映し出すことができます。さまざまな角度からこの冠動脈を撮像します。

- 撮像が終われば、カテーテルを抜去します。

- さらに肘の動脈から血管の中に挿入されているシースを抜きます。この時に、動脈の圧迫止血が必要となります。現在、空気の圧力で圧迫止血する道具を用いて止血します。

- 止血後は、肘を伸ばしたままで固定させていただきます。

- 車椅子で病室に戻ります。看護ステーションで患者さんの脈拍などを監視するために心電図モニターを付けますが、自由に動いていただいて問題ありません。

- 圧迫止血固定の道具により痛みが多少ありますが、徐々に圧迫圧力を下げます。

- 4時間後に、圧迫止血の道具をはずします。以後は、肘を曲げていただいて問題ありません。止血が問題ないことを確認したら、点滴および心電図モニターははずします。

- 主治医が、適切な時間に結果説明をいたします。

- 翌朝に再度、穿刺部位の状況を確認して、午前中に退院が可能です。

注意点

カテーテル検査終了後に病室に戻ってきた後に、緊張から解放された安心感で、脈拍が遅くなったり、血圧が低くなり気分が悪くなることがまれに起こります。その際には、すぐに看護師を読んでください。

入浴や肘の曲げ伸ばしは、カテーテル検査翌日から自由に可能です。