-

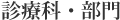

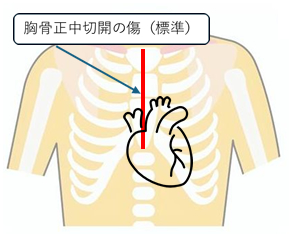

当科では、肋骨の間から約8cmの小さな切開で行う低侵襲心臓手術(MICS:ミクス)を行っています。従来の胸の真ん中を大きく開く胸骨正中切開と比べて、術後の運動制限が少なく、回復が早いため、患者さんの身体的負担を軽減できることが特徴です。

対象となる疾患は、心臓弁膜症や心房中隔欠損症(ASD)などですが、すべての患者さんに適応できる手術方法ではありません。そのため、患者さんのご希望や全身状態、リスクを十分に考慮し、最適な治療法をご提案いたします。

-

心臓に栄養を送る細い血管(直径2〜3mm)の「冠動脈」が狭くなったり、詰まったりすることで、息切れや胸の痛みを引き起こす「狭心症」や「心筋梗塞」に対して、当科では冠動脈バイパス術を行っています。

この手術は、患者さんご自身の血管(胸の内側の動脈や脚の静脈など)を冠動脈に繋いで、新たな血液の通り道を作る方法です。

当科では特に、人工心肺を使わずに心臓を動かしたまま行う「心拍動下冠動脈バイパス術(オフポンプCABG)」を積極的に採用しています。人工心肺を使用する手術に比べて体への負担が少なく、術後の回復も早いことが特徴です。

-

僧帽弁手術には、人工弁で取り替える置換術と自身の弁を温存する形成術があります。僧帽弁閉鎖不全症に対しては、MICSによる僧帽弁形成術を積極的に行なっています。

-

日本は超高齢社会を迎え、大動脈弁狭窄症の患者さんが年々増加しています。 この病気に対する標準的な治療は、人工弁による「大動脈弁置換術(AVR)」であり、これまでに多くの良好な成績が報告されています。

しかし、ご高齢で体力が低下している方や、複数の持病(併存疾患)を抱えている方では、通常の手術のリスクが高くなるケースも少なくありません。

そのような方々に対しては、カテーテルを用いて弁を入れ替える「経カテーテル的大動脈弁置換術(TAVI:タビ)」という新しい治療法が選択肢として加わっています。

TAVIは、循環器内科と心臓血管外科が連携し、透視装置や人工心肺装置などを備えた「ハイブリッド手術室」で行います。体への負担が少なく、高齢の患者さんにも適した治療法として注目されています。

-

大動脈は、心臓から全身に血液を送るための太い血管です。

その壁の一部が弱くなり、風船のようにふくらんでしまう状態を「大動脈瘤(だいどうみゃくりゅう)」といいます。多くの場合、自覚症状がないまま進行しますが、破裂すると命に関わる非常に危険な病気です。これまでの治療法は、胸やお腹を大きく開いて人工血管に置き換える「開胸・開腹手術」が主流でした。それに対して「ステントグラフト治療(TEVAR/EVAR)」は、足の付け根の血管からカテーテルを使って、人工の筒(ステントグラフト)を大動脈の中に入れる治療法です。この治療法は、体への負担が少なく、傷も小さいのが特徴で、特に高齢の方や持病のある方に適しているケースが多く見られます。ただし、すべての患者さんに適応できるわけではありませんので、詳しくは専門医の診察のもとで判断しています。

-

大動脈は、心臓から全身へ血液を送る体の中で最も太い血管です。この大動脈に突然トラブルが起こると、命に直結する非常に危険な状態になります。代表的なものが、以下の二つの病気です。

急性大動脈解離(きゅうせいだいどうみゃくかいり)

大大動脈の壁が突然裂け、血液が壁の中に入り込んでしまう病気です。

激しい胸や背中の痛みとともに始まり、短時間で血圧が下がり、臓器への血流が止まり、命を落とす可能性が非常に高い病気です。裂けた場所によっては緊急手術が必要です。大動脈瘤破裂(だいどうみゃくりゅうはれつ)

大動脈瘤が破裂すると、体の中で大量出血を起こし、数分〜数十分で命を落とすこともあります。出血性ショックに陥り、血圧が保てなくなるため、迅速な手術が必要です。

当院では、緊急手術の経験豊富な心臓血管外科チームと、24時間体制の手術室が連携し、可能なかぎり早く患者さんを手術室に搬入し、直ちに手術を開始できる体制を整えています。この“機動力”こそが、救命率を高める最大の鍵と考えております。

-

心臓の手術を受けたからといって、何日も集中治療室で絶対安静にしなければならないわけではありません。計画的に行う予定手術では、多くの患者さんが手術の翌日からお食事や歩行を開始することができます。ご高齢の方でも、一般的には術後2週間ほどでご自宅へ退院される方が多く、安心して日常生活へ戻っていただけます。また、退院後のフォローアップにつきましても、ご自宅近くの医療機関と密に連携し、安心して日常生活に戻っていただけるようしっかりサポートいたします。

-

リンパ管は心臓から拍出された血液の1/10が組織間液として血管外に漏出した液を回収する脈管です。これが閉塞したり、生まれつき欠損している人にリンパ浮腫が生じます。

■先天性リンパ浮腫:生まれつきリンパ組織の発育が悪いため生じます。小児期、成人後に種々の症状が現れます。

■後天性リンパ浮腫:手術後に発生することが多く、とくに上肢は乳がん手術後、下肢は子宮・卵巣がんの手術後に放射線照射を合併した人に生じやすく、最近増加しています。

腫れ

ゆっくりと皮膚、皮下にむくみが現れ一進一退しながら段々ひどくなります。

腫れが急に出た時に下腿、大腿内側・後面に緊満感を来します。浮腫により変形性膝関節症が悪化します。皮膚の変化

最初は緊張して輝いています。指で圧迫すると凹む。時間が経つと段々固く、厚くなり、皮膚のしわが浅くなり消失します。

圧迫で凹まなくなり最後には象の皮膚様になります。炎症・蜂窩織炎

虫さされ、草葉による擦り傷、水虫などにより下肢全体が急に発赤、熱感を持ちます。

全身に高熱、悪寒を生じます。原因不明で季節の変わり目に発症することもあります。

-

- 下肢静脈瘤のおもな症状は、ふくらはぎのだるさや痛み、足のむくみなどです。これらは特に長時間立っていた後によく現れます。また、夜の寝ているときにおこる“ こむら返り(足のつり)” も下肢静脈瘤が原因でおこることもあります。

- 症状が重くなると皮膚の循環がどんどん悪くなるため、湿疹や色素沈着などの皮膚炎をおこす事があります。皮膚炎が悪化すると潰瘍ができたり、出血することがあります。

- 下肢静脈瘤の保存的治療法には、弾性ストッキングを使う圧迫療法、注射で静脈を固める硬化療法があります。また手術療法には、静脈を引き抜くストリッピング手術と、レーザーで静脈を焼く血管内レーザー治療の2つがあります。それぞれ良い点と悪い点があり、治療後の痛みの程度や治療費に差があります。

- 大切なことは静脈瘤のタイプと程度を正しく診断し、ご本人の年齢や生活習慣と希望をよくうかがって、適切な治療法を選択することです。また、どれか一つで治療が可能なわけでなく、手術の後、しばらくはストッキングの着用は必要ですし、さらに硬化療法を追加したりすることもあります。

静脈抜去手術(ストリッピング手術)、高位結紮術

- 静脈抜去手術(ストリッピング手術)、高位結紮術は静脈瘤の最も標準的な治療です。高位結紮術は多くの静脈瘤の原因となる鼠蹊部(足の付け根)部分の静脈を縛り、逆流を起こしている静脈の血流をなくします。また、ストリッピング手術は、逆流を起こしている静脈を抜き取る手術です。逆流を起こしている静脈は取ってしまっても何ら不都合はありません。

- 当院では鼠蹊部3cm ほど切開し、静脈を結紮した後、さらに逆流を起こしている静脈の一部(逆流を起こしている枝を含めた部分)を抜去する治療法(部分ストリッピング)を行っております。

- 部分ストリッピングでは、大腿内側の膝下に2cm ほどの切開を行います。基本的に腰から下の麻酔(腰椎麻酔) で行いますが、必要に応じて、弱い全身麻酔も併用しています。1 泊2 日の入院治療で行います。

血管内レーザー治療

- レーザー治療は、静脈の中に細いレーザーファイバーを通して、レーザーの熱によって静脈をふさいでしまう方法です。以前から行われているストリッピング手術は悪くなった静脈を手術で取り除きますが、レーザー治療は中から静脈をふさいで血を流れなくしてしまいます。

- レーザー治療の良い点は、一言でいうと身体に優しい“ 楽な” 治療です。従来のストリッピング手術では足のつけ根を含め3~4 か所の切開しなければならないのに対し、レーザー治療では膝の内側に細い針を刺すだけで治療することができます。また、局所麻酔で行いますので、手術終了後、すぐ歩くことも可能です。

- しかし、すべての静脈瘤がレーザーで治療できるわけではありません。状態によって切開を行わなければならない時もあります。当院ではレーザー治療も1 泊2 日の入院治療で行っております。現在、北陸でレーザー治療が可能な施設は当院のみです。

硬化療法

- 特殊な薬を静脈瘤に注射して血液の流れを遮断する治療法です。血管内レーザー治療、ストリッピング手術と併せて行うこともあります。麻酔の必要ありません。通常外来で行います。

弾力ストッキング療法

- 下肢静脈瘤のすべての患者さんに着用をお勧めしています。特に、硬化療法・ストリッピング手術、血管内レーザー治療を受けられる方は、術後に病状に応じた強度のストッキングの着用が必要になります。